La Corte sostuvo expresamente que “el hecho de que el imputado esté acusado de gravísimos delitos que deben ser debidamente juzgados no justifica por sí solo la imposición de una medida tan gravosa de restricción preventiva de la libertad, ni mucho menos su extensión por un plazo excesivamente prolongado”.

El tribunal reafirmó la vigencia del artículo 18 de la Constitución Nacional, de los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al sostener que nadie puede ser tratado como culpable sin condena firme y que la privación de libertad durante el proceso es una medida de carácter estrictamente excepcional. En palabras de la propia sentencia: “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.

El contraste con el tratamiento mediático de Página/12 resulta ilustrativo del modo en que parte del discurso público argentino continúa operando bajo la lógica del derecho penal del enemigo. Al calificar a los imputados como “genocidas” —aun antes de una condena firme—, la nota periodística refuerza una narrativa que suspende la presunción de inocencia y convierte la prisión preventiva en una forma legítima de castigo anticipado. Esta reacción, más política y emocional que jurídica, constituye una expresión paradigmática del modelo punitivo excepcional instaurado en la Argentina a partir de los años 2000, donde el principio de culpabilidad individual fue reemplazado por una culpabilidad simbólica derivada del rol institucional del acusado.

La Corte, por el contrario, en el fallo Castillo reivindica el paradigma del derecho penal liberal y republicano, recordando que el deber estatal de juzgar crímenes atroces no autoriza a desconocer las garantías básicas del imputado. La sentencia cita los precedentes Nápoli, Kacoliris y Acosta, insistiendo en que la restricción a la libertad debe estar fundada en riesgos procesales concretos, no en categorías morales ni políticas. Con ello, el Tribunal se distancia de la lógica del enemigo, según la cual ciertos acusados —por su identidad o por el tipo de delito— merecen un trato punitivo fuera de las reglas generales.

En síntesis, mientras el artículo de Página/12 interpreta la decisión como un “beneficio” para los imputados por delitos de lesa humanidad, el fallo de la Corte Suprema debe leerse como una defensa del Estado de Derecho frente a la tentación de la justicia vengativa. La paradoja reside en que, en nombre de los derechos humanos, parte del discurso público demanda excepciones a las garantías que precisamente los derechos humanos consagran. El fallo Castillo pone límite a esa deriva, reafirmando que la justicia penal no puede fundarse en la enemistad, sino en la legalidad y la racionalidad republicana.

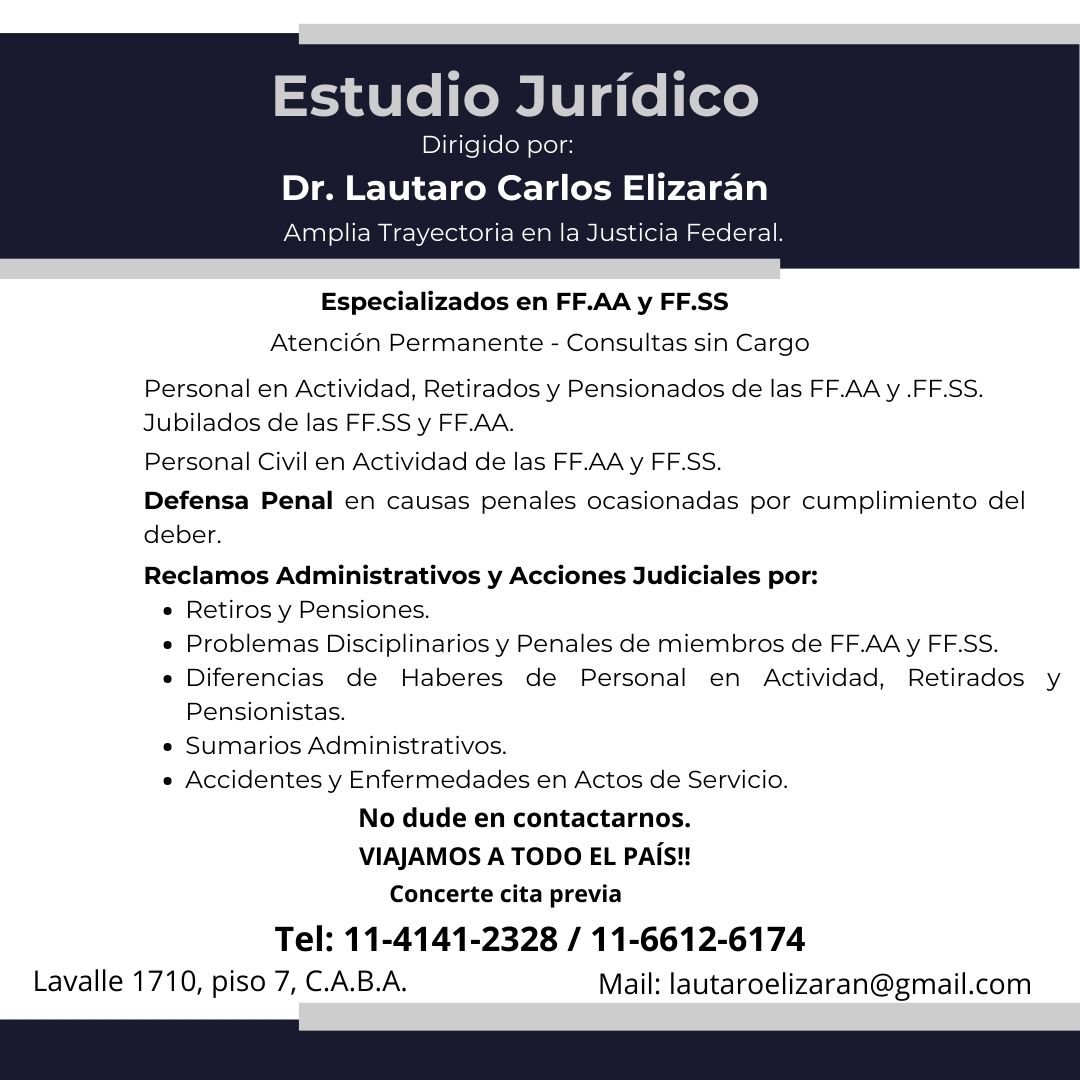

N. de la R.: *El autor es Doctor en Ciencias Jurídicas, y asesor jurídico de la ONG Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC). El análisis académico circula por redes sociales y por cadena de wasap de uniformados.